IRとBでカラー合成する方法に"Iwakata Method"と名付けて頂いた責任を感じ、先日念押ししていなかったことなどを補足します。

私は一つの対象を複数夜に渡り、以下のルールで撮影しています。

・月が有る夜(時間帯)には、IRやHα

・月の無い夜(時間帯)には、Bやフィルター無し

この4帯のデータを、L(輝度情報)には全データ、カラーにはIR・B・Hα、兼用で使います。

輝度情報としてのIRは、月光下、あるいは光害が酷い所で撮影する場合には有利ですが、SQM19.2ぐらいの当地では、月が無ければ「素通し」(フィルター無し、またはClearフィルター)が、おそらくベストと考えています。

※銀河団など、遠方銀河を狙う場合はIRを多用しますが

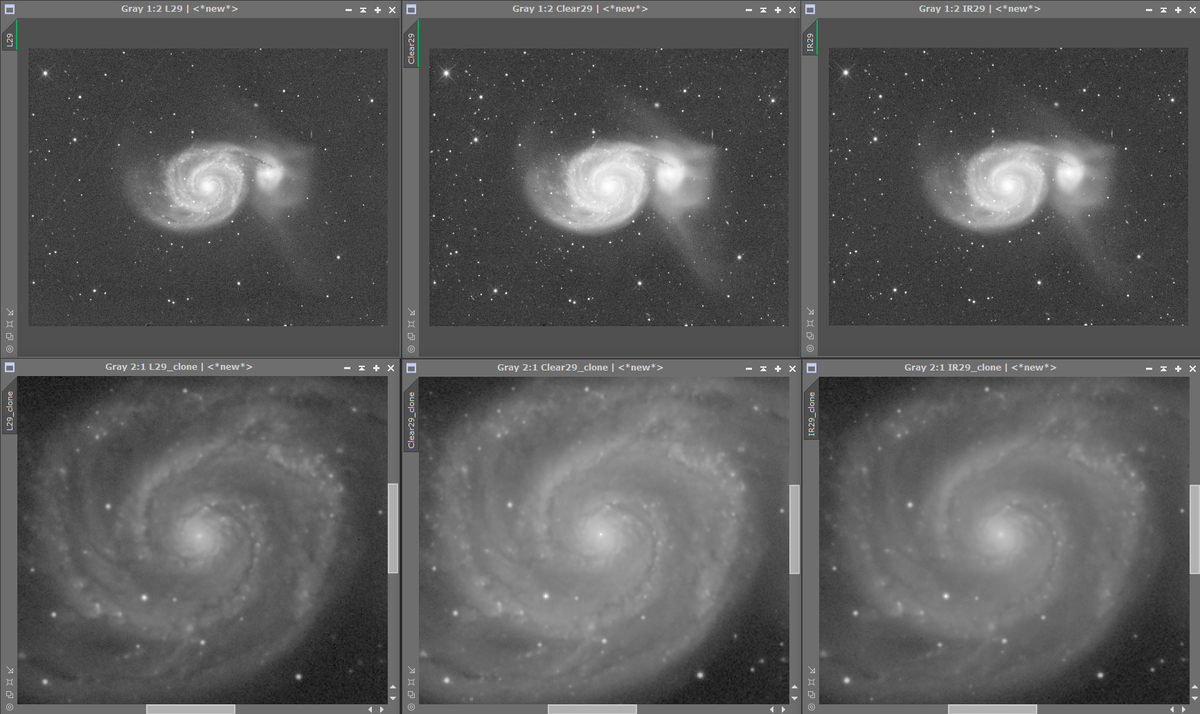

下のM51は3年前にST8XMEで撮影したもので、

左端が赤外カットのL 中がClear 右端がIR いずれも5分×29枚スタックです。

それぞれ別の夜に撮影しているので、透明度やシーイングの影響も考えられますが、傾向として、暗黒帯の描写では赤外カットLが秀逸ながら、淡い部分の描写や微光星の写りを含む総合力では、Clearフィルターが良いように見えます。

ST8XMEのセンサーは赤外域のQ.E.が高い事もあって、赤外カットしてしまうのは勿体無く、かと言って赤外域"だけ"では、暗黒帯だけでなくモコモコしたガスの塊の写りも弱くなりました。

続いてはM101でのClearとIRの比較。ST8XMEで、同じ夜に1枚ずつ交互に撮影した19枚をスタックしましたので、条件はほぼ同じです(昨年CANPでも紹介した画像です)

Clearの方がコントラスト高いですよね。

という訳で、この新月期、SQMが19.0前後の空で春の銀河を狙いたい方には「素通し」での撮影をおススメしたいです。(もちろん、カラー化にはIRとBも必要ですが)

※カラーカメラなら、私は使った事は無いのですが、IDASさんのDTDの透過域が、IR/B(/Hα)撮影に近いです。